成果发布 新能源汽车充电基础设施技术年度跟踪报告(2019年)

发布时间:2020-06-05 来源:中国汽车工程学会

《新能源汽车充电基础设施技术年度跟踪报告(2019年)》(以下简称《报告》)是电动汽车产业技术创新战略联盟(以下简称“联盟”)2019年共性技术课题研究成果,由联盟充电基础设施及商业模式专业委员会研究编制,是国内外充电基础设施产业及技术进展的年度性跟踪报告。

《报告》主体框架包括:

一、我国充电基础设施产业发展现状

• 充电基础设施产业综述

• 充电基础设施建设情况

• 充电基础设施运营网络发展现状

• 充电基础设施行业态势

• 用户充电需求分析(典型城市案例)

二、国内外充电技术发展现状

三、充电基础设施发展趋势与建议

报告部分成果

01 我国充电基础设施产业发展现状

1. 充电设施规模与充电总量快速增长

【产业规模】2019年充电基础设施保有量继续保持増长势头,全国充电基础设施累计数量为121.9万台,同比增加50.8%。其中公共类充电桩累计51.6万台,较2018年33.1万台同比增长55.9%;私人充电桩累计70.3万台,较2018年47.7万台同比增长47.4%。

【车 桩 比】2019年新能源汽车累计销量达420万辆,车桩比达到3.4:1;当年充电基础设施增量为41.1万台,新能源汽车增量车桩比约为2.9:1,公共类充电基础设施稳定增长,随车配建充电设施与新能源汽车保持同步。

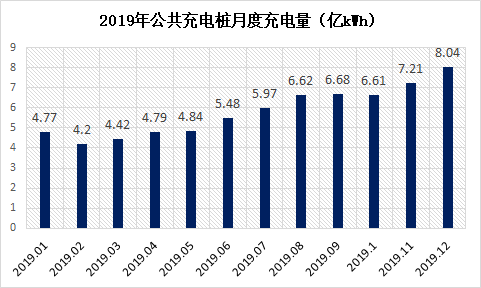

【充电总量】2019年各月充电电量呈快速上涨态势,纯电动汽车单车月充电量由1月份的218.3kWh增加至12月份的260.9kWh。年度新增纯电动汽车充电量持续增加,新增纯电动汽车月均充电量达336.4kWh。

数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟

2. 充电服务质量与体验显著提升

【功率体验】随着充电设备电源变换技术的发展,设备功率配置已发生了很大改变,电源模块功率密度和电能转换效率大为提高。直流充电桩充电功率由早期的10~30kW提升至60~90kW及以上,输出电压由550V提升到750V。新增充电设施的服务能力快速提升,充电体验不断改善。

【互联互通】2019年度相关测评数据显示,基于2015版充电接口标准实施,一次性成功连接充电率已达到98%以上,用户体验较大改善。2019年启动了对GB/T27930-2015充电接口数据通信协议标准新一轮标准升级修编工作,平台信息交换互联互通10项系列标准已启动测评验证。在此基础上,即插即充已成为进一步提升用户充电体验的新需求。

【充电安全】为加强充电安全监管,各地陆续出台了相关政策措施。充电运营商正在加快充电安全冗余防护主动安全技术研发和实施进程。充电监控平台可以对充电过程进行全程监测管理,在车辆充电时,实时掌握充电设备及车辆电池管理系统工作状态,系统能够更加精准做出判断,调整充电控制策略或提前发出充电安全风险预警,从而大大提升了充电过程安全。

3. 私桩充电仍为第一选择,公共充电支撑电动汽车快速发展,换电技术成为补充

【私桩充电】从充电量分析看,选择社会公用场所进行充电占比为19.8%,选择私有场所进行充电占比为81.2%,私桩充电仍然是满足充电需求的第一选择。

【公共充电】目前仍有30%~40%左右的电动汽车用户无法配建自有充电桩,公共充电设施已成为城市便利充电的主力支撑。据新能源汽车国家大数据平台统计数据显示,公共充电场站周边的新能源汽车市场增长速度比周边无公共充电场站高出3倍,公共充电网点分布密集度与使用频度与附近地区新能源汽车的销售状况存在直接正相关性影响。

【换电模式】截至2019年,已建成换电站约306座,主要服务于出租车等营运车型,成为公共充电的补充形式。但从产业层面看,换电运营模式仍需通过政策、市场及标准引导,逐步形成共享换电模式,提高换电站资源利用的社会价值。

4. 产业集中度不断提高,产业生态深度融合,商业模式创新升级

【产业集中】公共充电基础设施运营商集中度进一步增加。充电桩运营数量超过1万台的充电运营商共有八家,其充电桩运营总数达到465658台,占比达90.17%,前三大充电运营商依然为特来电新能源有限公司、万帮充电设备有限公司星星充电和国家电网有限公司,共运营充电桩356333台,占比达69%,已形成了充电运营第一梯队,其他充电运营商的充电桩数量也在稳定增长。

【分布区域】从建设区域上看,广东、江苏、北京、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北、福建等前十名地区的公共充电基础设施数量占全国总量的74.0%。

【产业生态】充电服务行业头部运营商在扩大充电设施建设规模的同时,也加快了互联互通规模,并着手产业生态联盟战略布局,通过整合产业资源,谋求在产业链中占据有利位置,以叠加更多产品和服务,最大化赢取产业发展红利。各充电服务运营商已开始探索内聚外联整合,通过多元化成立合资公司、开展战略合作等方式实现优势资源互补,营造有序竞争的良好产业生态环境,并不断扩大充电服务生态圈。

【商业模式】平台即服务已深入运营理念,多元化聚合共建呈现亮点。数字化在提升传统产业的同时,也正在重新定义新型充电基础设施服务模式。通过AI、大数据、IoT和大中台等先进技术,打通充电上下游全产业链,实现充电与能源供需两端的信息融合,多元化参与资源聚合推动产业各环节、各实施主体参与聚合式开放平台,孕育业务功能和商业价值。出行平台开展充电设施领域跨界整合。电动汽车分时租赁运营商也在向充电设施领域渗透,以其快速发展成为行业中有影响力的聚合平台。

02

国外充电基础设施技术发展现状

1. 大功率充电技术进展

日本方面发展快速充电的态度较为谨慎,欧美地区在快速充电方面比较积极,将快速充电功率定义在350~400kW,欧洲地区未来定义的快速充电电流将达到500A,并采用1000V电压平台。目前欧洲在高速公路沿线建成400座快充站,间距不超过120km,大约是150kW的充电功率为主,其中一部分配置了360kW输出功率,技术上攻克了大功率充电的充电安全、温升控制、通信协议等问题值得借鉴,该充电技术具有全球共性特征。

2. 无线充电技术进展

日产公布了关于一套无线充电系统的相关信息,该系统被形容为“未来加油站”;这套无线充电系统由日产和Foster + Partners公司共同开发;首款搭载车型为日产聆风。奔驰、宝马研发电动汽车无线充电技术。奔驰已经在S级车上进行测试,而宝马则应用到HEVi8上。

奥迪推出充电效率90%的无线充电系统,这套系统的最大特点是供电线圈为可升降形式。庞巴迪研发无线充电系统PRIMOVE,充电功率可达100kW以上,2015年将该系统应用在纯电动巴士无线充电中,在德国曼海姆、柏林、不伦瑞克市等地进行了运行。

宝马BMW在2018款530eiPerformance款混动汽车上搭配了无线充电技术,该系统搭配了一块充电板,充电板与220V电源相连,仅需3.5个小时就能充满9.4kWh的电池组,整套系统或将于2020年量产。

韩国科学技术研究院(KAIST)针对电动汽车动态无线充电技术进行了深入研究,并于2013年起在龟尾市等多地进行测试应用。

3. V2G能源互动技术进展

美国:2019年,在纽约州能源研究与开发局支持下,于纽约城市大学皇后学院内通过3台可单向互动和3台可双向互动的电动汽车,展示了互动的实际收益。

欧洲:2019年,英国苏格兰与南部电网公司、牛津大学等在牛津镇开展了一项包含电动汽车互动的综合能源示范工程,通过中立的“市场整合者”提供实时信息,使当地能源市场能够有效运作。

日本:2019年,日本三菱汽车公司、日立系统电力服务有限公司、东京电力能源合作伙伴和东京电力控股公司等六家公司,在日本5个地方开展“V2G整合项目”的示范,将电动汽车作为虚拟电厂,平衡新能源及电网稳定之间的关系。此次项目将总共使用59辆EV/PHEV,创建日本最大的试验环境。

03

国内充电基础设施技术发展现状

1. 大功率充电(HPC)技术进展

大功率充电技术研发取得技术评估首期验证阶段成果。2019年开展了大功率充电机制冷式连接器技术开发及互操作设施活动,已在北京、南京、常州、深圳、长春等地同时开展了前期技术验证,乘用车功率范围覆盖240~360kW,由车企、电池企业、充电链接器企业联合开展了互操作测试活动,积累了第一手实验数据,实现了大功率充电(HPC)技术储备。

2. 小功率直流充电技术进展

目前已有车企和设备厂商正式发布面向乘用车的小功率直流充电方案,充电功率在10~22kW。涉及小功率直流充电行业标准的升级工作正在预研中,预计2022年前后将明确相应技术标准化要求。随着技术及应用场景的不断深入,小功率直流充电技术将成为代替常规交流慢充桩的一个极具可能的发展选择,预计在2025年以前将较大批量投入商业应用。

3. 快速电池更换技术进展

截止2019年底已在全国50多个城市及多条主干高速网络上建设了换电站300余座,服务局部区域出租车、公交车以及私家车累计50000余辆,总换电次数超过220万次。完成了快速更换电池结构、电池箱锁止机构、电池箱冷却接口通用技术要求三项能源行业标准编制,明确了电池更换锁止机构不少于3000次(约80万公里寿命预期)使用寿命要求。

4. 无线充电技术进展

中科院电工研究所历时三年时间,基于多线圈耦合中距离无线充电技术研制的“3.3kW无线充电系统”已成功在北汽E150EV电动汽车上装车应用。该系统由高频电源、地面发射线圈,车载接收线圈、车载充电机和车载人机交互系统构成。系统的传输距离20mm,最长感应距离可达50mm,最大传输功率3.3kW,整体最大传输效率90.5%。

我国无线充电技术频段终获明确,无线充电互操作技术测评顺利进展。2019年我国无线电管理部门发布无线充电使用频段。行业标准化组织发布了无线充电原副边互操作标准技术路线,启动了电动汽车无线充电系统台架互操作测试活动、通信协议测试及无线充电系统互操作测评等活动,将采取分阶段制定方法完善无线充电技术系列化标准。

5. 互联互通平台信息交换技术进展

目前各运营商与车企或租车平台数据互联进展较为迅速,主流运营商已实现充电数据与车企间协作分享,这个得益于中电联于2015年启动《电动汽车充换电服务信息交换CEC102》1-4部分团体标准拟制,2016年完成团体标准发布。2018-2019年该标准启动了修订工作,增设5~10部分内容的编制,目前各部分标准正处于技术验证和意见征询修改阶段,通过审核后将以行业标准发布。

6. 柔性充电堆技术进展

关键技术:1)功率融合+动态分配技术:建立功率池,按需分配功率,实时动态调整;2)宽电压范围输出技术:采用DC/DC输出侧串并结合的输出控制模式,输出电压覆盖200~950V,电压适用范围广;3)有源功率因数校正技术:采用三相有源功率因数校正技术,功率因数高达0.99,电流谐波畸变率低于3%,达到绿色电源标准;4)全数字控制技术:全面采用数字化控制,抗干扰能力强,可靠性高,控制方式灵活;5)大数据分析和专家诊断技术:实时采集充电及环境数据,并进行数据记录和发掘分析,提高了充电安全性。

目前,国内已有多家设备制造商开发了柔性控制充电堆产品,其中深圳奥特迅最早推出充电堆产品,已建设80余座集约式柔性公共充电站。

7. 恒功率充电技术进展

恒功率特性电源模块技术可适应车辆充电宽电压范围的功率需求,具有与快充电压区形成良好的匹配机理,可以实现恒功率输出特性。恒功率范围由原先的400~750V调整为330~750V,拓宽了恒功率控制范围,预期今后数年内,恒功率电压控制范围将进一步拓宽为300~750V,甚至实现200~750V全范围恒功率输出。

8. SiC电力电子技术进展

新型电力电子SiC技术的出现,电源变换损耗更小,功耗减少,便于充电设备功率密度进一步提高,设备体积变小,温升减低,利于充电设备长寿命使用。当前市场上已出现20kW、30kW规格。SiC与Si器件相比,其主要优点为:(1)低导通阻抗;(2)良好的高温特性;(3)更高的耐压等级;(4)几乎没有反向恢复的影响。

9. 有序充电技术进展

有序充电也称“智慧充电”,在北京、上海、江苏、河南、山东五个城市试点共计6个台区160台有序充电桩完成首个规模化推广应用示范验证。根据小区实时用电负荷、用户需求、峰谷电价等因素,动态控制调整充电桩输出功率,从而最大限度提高广大用户的能源使用效率,节省用电成本,为用户提供有序、便捷、经济的充电服务。同时,也缓解了老旧小区电网改造困难的电动汽车充电难题。

10. V2G互动技术进展

多城市建立了“光储充”微电网试点站,开展电动汽车电能互动微电网系统搭建,探索了多主体跨行业能源资源共享及智慧能源协同解决之道。面向电能双向互动及电动汽车充电、电力需求侧管理、微电网等技术及应用场景,建立了基于 “互联网+”智慧能源服务平台的系统运行管理与服务支撑模式。

课题背景介绍

为推动电动汽车产业技术进步,电动汽车联盟成立以来持续开展电动汽车关键零部件及共性技术研发工作,建立了“需求导向、共同投入、成果共享”的合作创新研发机制,即联盟成员单位共同投入研发经费、共同研究、成果共享。截至目前,联盟已开展了电动汽车相关37项关键零部件及共性技术课题研究(其中2019年12项课题研究),并在联盟成员单位进行共享。近期,联盟将通过公众号分享2019年部分研究成果。

2020年,联盟围绕电动汽车整车及动力电池安全技术,将继续启动4项课题研究工作,具体如下:

-

电动汽车电池系统安全风险监测及故障预警规范研究(运行过程/充电过程)

-

电动汽车动力电池产品质量通用规范研究

-

纯电动乘用车整车下落试验评价规范研究

-

纯电动乘用车底部抗碰撞能力要求及试验方法研究

有意愿参与课题研究的单位可与联盟秘书处联系。

联系人:刘国芳,18911615784,lgf@sae-china.org